●意味がなければスイングはない②歌謡曲 [books]

村上春樹がジャズはもとより、クラシック、ロック、ポップスといったいわゆる洋楽に造詣が深いことはよくわかりました。

もっとも洋楽といっても日本流のジャンル分けでいうところのラテン、シャンソン、カンツォーネ等、ひとまとめにすればワールドミュージックについてはどうなんだろう、という思いはありますが。

それよりももっと関心があるのは、では日本の歌についてはどういう聴き方をしてきたのか、またしているのかということでしょうか。

著書「意味がなければスイングはない」の中で唯一チャプターにその名を連ねているのが、スガシカオ。

演歌はもちろん、歌謡曲のイメージも皆無の小説家は、Jポップにはいささか理解があるのかなと思いきや、あにはからんや。

その章「スガシカオの柔らかなカオス」の中で、Jポップについて「……あまり聴かない」、「……中身は〝リズムのある歌謡曲〟じゃないか」、「その手の折衷的な音楽がどうにも個人的に好きになれない」と散々な言いよう。

つまり、村上春樹のなかには「歌謡曲」という概念はあるようで、そのどうしようもないスタイルの音楽の延長線上にあるから、Jポップも唾棄すべき音楽(そこまで言っていない)なのだと。

ただ毛嫌い、食わず嫌いではなく、ときどきMTVやタワーレコードでJポップのチェックをしているんですよ、と弁明している。そしてたまに購入してもすぐに飽きて中古店へ売り払ってしまうなんて、ヒドイ話も。

そんななかで例外なのがスガシカオ。

スガシカオを聴くきっかけは、能動的なものではなく、予想どおりレコード会社から送られてきた「Clover」の試聴盤を手にしたことだそうです。

そしてその印象は「悪くないじゃん」。

とりわけ「月とナイフ」と「黄金の月」がお気に入りだとか。(はじめて聴きましたが、いずれもまったく違和感なしでまさに〝ムラカミ好み〟というイメージ)

それから、スガシカオが〝お気に入り〟になるのですが、その曲については、その音をきけば誰の作品かがわかるという「固有性」があるという。

残念ながらスガシカオを意識的に聴いたことがないので、理解できないのですが、音楽にかぎらず〝作品〟にとって固有性が大きな意味を持つという意見には賛同できます。

またその詞については、いくつかの作品をとりあげて、さすが作家だけあって頁をさいて饒舌に賛辞を送っています。

印象的な言葉のいくつかを並べてみると、

「流麗な歌詞ではない」、「リスナー・フレンドリーな種類の歌詞ではない」(この言葉はほかの章でもしばしばつかっている)、「微妙なごつごつさや、エラの張り具合」、「詩的というよりは、どちらかというと散文的なイメージ」。

また「独特の生理感覚とあっけらかんとした観念性が……柔らかなカオスのようなものを生み出す」(要約)、といい、それを「カタストロフ憧憬」、あるいは半ば冗談のように「ポスト・オウム」などと書いています。

引用されてる歌詞を読んだ後、村上春樹の解説を読むと読解力の乏しいわたしでも「なるほどなあ」と感心してしまう。たしかに引用されたスガシカオの詞は、音なしでそれだけを読んでも独特のイメージが伝わってきます。

しかし、数多あるJポップのの中にスガシカオと同レベルのミュージシャンがほかにいないのだろうか。断定的なことはいえませんが、たまたま村上兄の眼にとまらないだけで、いわゆる「ムラカミ好み」の日本人ミュージシャンほかにもいるような気がするのですが。

Jポップも詳しくはありませんが、メジャーでいえば山崎まさよしとか。

そのJポップ以下と思えるのが歌謡曲。

幼いころ、童謡・唱歌を聴いたり聴かされたはずですし、耳を塞がないかぎり歌謡曲だって聞こえてきただろうし。

「意味がなければスイングはない」の中に歌謡曲について具体的にふれたところが2か所ありました。いずれもシガスカオの章ですが。

ひとつは美空ひばりについて。

美空ひばりは歌謡曲・演歌嫌いが例外として引き合いに出す歌手です。

「でも、ひばりはいいよな、別格だよ……」なんて。

ところが村上兄はちがう。

彼が聴いたのはわたしが好きな「ひばりの渡り鳥だよ」や好きじゃない「川の流れのように」ではなく、ジャズ。

美空ひばりは何枚かジャズのアルバムを出しています。

村上春樹はもちろん意識的にひばりを聴いたわけではなく、シンガーが誰か明かされずに聴かされたそうです。

そしてその感想は「なかなか腰の据わったうまい歌手だな」と思ったものの、ときおり耳に刺さってくる「隠れこぶし」に辟易してしまう。

正直ホッとしました、予想どおりで。村上春樹が美空ひばりを絶賛なんかした日にゃ……。

もうひとつはかのグループサウンズ。村上春樹の世代であれば、まさにドンピシャ。

その感想は「こんなの、表面的なファッションが変わっただけで、中身はリズムのある歌謡曲じゃねえか」ということに。

まったくそのとおりです。

村上兄にとっては今聴こえてくるJポップも、むかし聴こえていたGSも本質的にはさほど違いがないようです。

ただJポップのスガシカオ的な存在がGSにもいました。

「タイガースだとか、テンプターズだとか……ほとんど興味が持てなかった。……ただしその中で、スパイダースというバンドだけは悪くないと思った」

やっぱりですね。当時はGSをバカにする洋楽ファンが少なくありませんでした。そんな彼らが例外扱いするのが、メジャーではゴールデンカップスとか、スパイダースとかモップスとか。ですからスパイダースが〝ムラカミ好み〟なのは想像がつきます。

しかし、スパイダースといっても「全部ではない……」と書いています。

スパイダースのどの曲に感応したのか、具体的な曲名は書いていませんが気になります。

おそらくハマクラメロディーではないでしょう。

思い当たるのはビートルーズが滲んでいる「ノーノー・ボーイ」とか、どこかビーチボーイズが聴こえてきそうな「サマー・ガール」ぐらいでしょうか。

ふたつとも作曲はかまやつヒロシ。

ここまでくると、では和製フォークはどうなのか、ニューミュージックはどうなのか。具体的にいえば固有性で際立っている吉田拓郎や、多くの楽曲で従来の歌謡曲を否定している松任谷由実はどうなのかとても気になります。

さらにいえば日本でも特筆すべきポップス&ロックということで、桑田圭佑や矢沢永吉、あるいはミスター・チルドレンとかB'zはどのように聴こえているのか。

あるいはワールドワイドな歌謡曲といっていい「上を向いて歩こう」の評価はどうなのか。

これらも含め、唾棄すべき(おそらく)昭和30年代、40年代の歌謡曲はもちろん、彼が幼いころに聴いたであろう童謡・唱歌、テレビドラマの主題歌、アニメソング、CMソング等々、和風かつ多湿の「日本のうた」についてさらに訊いてみたい気がするのですが。

●意味がなければスイングはない①アメリカン・フォークソング 後編 [books]

世界陸上見てます。

サニブラウンはいいですねえ。

彼をみていると、むかし印刷会社で同僚だったまっちゃんを思い出します。

まっちゃんも黒人とのハーフで、中学時代は都大会で優勝するほどのスプリンターでしたが、ケガでリタイア。云十年前のこの季節、一緒に海へ行ったことなど、いまだに印象に残る男です。

サニブラウンは今夜準決勝だそうですが、〝大人相手〟なのでいささかキビシイでしょうが、何年かのちには彼らをしのぐスプリンターになっているんじゃないでしょうか。

メダルが期待できるのはやはり今日決勝が行われるやり投げの新井。どうでもいいけど。いえ銅でもいいですけど、できれば金、は無理でも銀を。

では本題に。

1950年代から60年代にかけてのモダンフォーク・ムーヴメントで欠かせないシンガーソングライターがいます。

第一人者といってもいいのではないでしょうか。

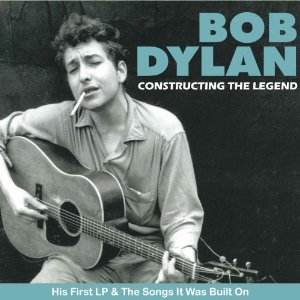

そうです、ボブ・ディランです(個人的にはピート・シーガーですが)。

「ノルウェイの森」のなかで、高校時代フォークバンドをやっていた書店の娘・緑のレパートリーのなかに「風に吹かれて」や「時代は変わる」あるいは「ライク・ア・ローリング・ストーン」はありません。

「くよくよするなよ」もディランとしてではなく、P.P.M.として聴こえてきます。

いったい、村上春樹がボブ・ディランに対してどういう思いでいたのか、気になります。

とはいえストーリーのなかにボブ・ディランが出てこないのでは、もはや「ノルウェイの森」から離れなければなりません。

村上春樹には音楽に関する著作がいくつかあります。

その一冊に雑誌の連載を2005年にまとめた「意味がなければスイングはない」という本があります。

これは彼のフェヴァリットミュージックをとりあげた(多分)本で、村上春樹の音楽的嗜好がある程度わかる貴重なエッセイといえます。

余談ですがジャズファンであればほくそ笑むような本のタイトルですが、〝ひっくり返す〟あたりがいかにもという感じです。

それはともかく、そのなかにたとえば「ミスター・タンブリンマン」や「フォーエヴァー・ヤング」あるいは「サブタレニアン・ホームシック・ブルース」などは出てきません。

つまりボブ・ディランの曲はセレクトされていないのです。

「なんだ、まったく無視かよ」というと、そうではない。

ボブ・ディランについてふれたところがいくつかありました。

ひとつはブルース・スプリングスティーンについて書かれた部分。

名盤「リバー」のなかの1曲「ハングリー・ハート」をとりあげ、アメリカの下層社会に生きる人々の閉塞感、飢餓感を訴えるこの歌について、「……ロックンロール・ミュージックが、これほどストーリー性のある深い内容の歌詞を与えられたことが、その歴史の中で一度でもあっただろうか」と絶賛しています。

「あっただろうか」という半疑問を提示した直後、反論者を予想してかカッコつきで、

(ボブ・ディラン? 彼の音楽は最初からロックンロール・ミュージックとはいえないはずだし、ある時点でアクチュアルなロック音楽であることさえギブアップしなくてはならなかった、という事実を認識していただきたい。良くも悪くも)。

と続けられている。

こういう書き方は少なくとも好意的なミュージシャンに対してはしない。

つまり、『ディラン? んなもんスプリングスティーンと一緒にするなよ』

というふうに聞こえます。

ということは通俗的にいえば、村上春樹はボブ・ディランが好きではないのだということが推測できます。

もうひとつ、村上春樹のボブ・ディランに対する思いが感じ取れるところが、終章でとりあげた「ウディ・ガスリー」のところ。

ウディ・ガスリーは1930年代から40年代にかけて活躍し、ピート・シーガーをはじめ60年代の多くのフォーキー、とりわけプロテストソングをうたうシンガーやグループに大きな影響を与えた「教祖的」なフォークシンガー。

影響を受けたのはフォークシンガーばかりではなく、前述のブルース・スプリングスティーンもそのひとりで、以前ブログでもふれましたが、「トム・ジョードの亡霊」というガスリーへの賛歌を発表している。

このことは村上春樹の「意味がなければスイングはない」にも書かれていますが、トム・ジョードとはスタインベックの小説「怒りの葡萄」の主人公のことで、ガスリーは映画化された「怒りの葡萄」を見て「トム・ジョード」という歌をつくっています。

そこで村上兄はスプリングスティーンのガスリーへのオマージュを彼が「リベラル・ポピュリズム的な色彩を濃くしてきた」と肯定的に書いています。

そこでまた、その反面的要素としてディランを登場させます。

ディランもガスリーの影響を受けたミュージシャンであることにふれたあと、

「彼は結局途中でその政治的メッセージ性を希薄化し、具体的にいえばエレクトリック化することによって、より包括的なロックミュージックへと音楽の舵をとることになった。……」

と当時物議をかもしたディランの〝転向〟問題について(今は)一定の理解を示しつつ、当時は『「変節」とみる向きも多かった』と書いている。その文面からは村上兄もディランを非難した側ではなかったのかと推察されます。

そして、

「また、事実プロテスト・ソングという音楽の流れは、ディランの離脱によって―つまりその強力なシンボルを失うことによって―多かれ少なかれその命脈を絶たれてしまった」と糾弾に近い表現で、ディランの〝罪の重さ〟を綴っています。

ここまで読むともはや「そうか、やっぱり村上春樹はボブ・ディランが好きじゃないんだ」

ということがわかります。その嫌悪はよほど根深いのか、こうしたディランへの〝鞭打ち〟はもういちど出てきます。

ボブ・ディランよりはピート・シーガーに、ビートルズよりはストーンズに(これは余計ですが)、より〝忠誠〟を示してきたわたしとしましては、村上兄の気持ちもわからないではありませんが。

もちろんボブ・ディランのフェヴァリットソングはいくつもあります。

でも「風に吹かれて」はジョーン・バエズだし、「くよくよするなよ」はP.P.M.だし、「ミスター・タンブリンマン」はバーズだし……。

でもディランでなければという歌もたくさんあります。

「ライク・ア・ローリングストーン」とか「コーヒーをもう一杯」とか「天国の扉」とか。

それはともかく、だいぶ長くなってしまったので、そろそろ終止符を。

この本については、たとえば冒頭のジャズピアニスト、シダー・ウォルトンのこととか、まだとりあげたいことはありますが、いちばん印象に残ったのはやはりウディ・ガスリー。

なぜ村上春樹はウディ・ガスリーをとりあげたのか。

村上兄はその著書のなかでそのきっかけについて、新しい「評伝」を読んだことと、イギリスのシンガー、ビリー・ブラッグがガスリーの詩に新たに曲をつけたというCDを聴いたことをあげています。(わざわざ読んだり、聴いたりするというのは興味があったからだと思うのですが)

そのCDのことは、村上春樹が好きな歌に本業の訳詞で挑んだ「村上ソングズ」でもとりあげられています。この本はビートルズの「ノーホェア・マン」の訳詞は管理者から許可がおりなかったとか、めずらしくカントリーのグレン・キャンベルの曲がとりあげられていたりとか、なかなか興味深いのでいつかこのブログでも……と思いつつ、多分やらないだろうなぁという気分でいまはいます。

そしてもうひとつ、ブルース・スプリングスティーンからの影響をあげています。

わたしにはこれがいちばん大きいように感じられました。

ではなぜスプリングスティーンなのか、ということになりますが、そこまで掘り下げると彼のお気に入りの作家・レイモンド・カーヴァーのことも含め延々と駄文が続くことになってしまいます。ここはアメリカンフォークがテーマなので、いつか機会があれば(またですが)ということで。

で、「意味がなければスイングはない」のウディ・ガスリーでは、当時アメリカで出版された評伝を〝参考書〟に、神格化されすぎたフォークシンガーを、家庭を顧みない「社会的失格者」とか女好きとかその実像も紹介しいます。

といっても、ディランに対するような厳しい視点ではなく、全体的にはガスリーの功績や影響力に対して、シンパシーかつ好意的な内容となっています。

ガスリーファンとしては、村上兄のガスリー像を知ることができたこととともに、その温かい視線にホッとしております。

では、ガスリーの曲をひとつ。

もっとも知られている曲はガスリーを知らない音楽ファンでも聴いたことのあるだろう「わが祖国」でしょうが、代表曲といってもいい、村上兄の本でも紹介されている「砂嵐のブルース」Dust Bowl Blues を。

そして村上春樹には嫌われてしまったようですが、60年代を歌い、その影響力をその後の音楽シーンに残した功績はゆるがないボブ・ディランの曲もひとつ。

時代が変われば、人間の考え方だって変るんだよ。というディランの〝弁明〟を代弁する意味で、変節(失礼)する前の映像とともに「時代は変わる」The Times They Are a Changin' を。