●ノルウェイの森①ラバーソウル [books]

「ノルウェイの森」は村上春樹の5本目の長編小説で、「風の歌を聴け」のデビューから8年目の1987年に出版されています。村上春樹の著作のなかで最も売れた小説ともいわれています。

個人的には、デビューからの2作を読んでしばらくしてから、そのタイトルにつられてついつい読んでしまったという小説。

話はそんなにイケメンではなく(多分)、金持ちでもないのに、なぜかモテモテの主人公が真剣に二股ライフに身をついやすという、愛とセックスの青春ストーリー(ハルキストのブーイングが聞こえてきそうですが)。

期待を裏切らず、ページをめくってまず流れてくるのはビートルズの「ノルウェイの森」Norwegian Wood。

物語は、職業は不明だが、ドイツのハンブルグ空港に着いた主人公が、機内に流れる「ノルウェイの森」を聴いて18年前の過去・1969年を回想するというシーンがオープニング。

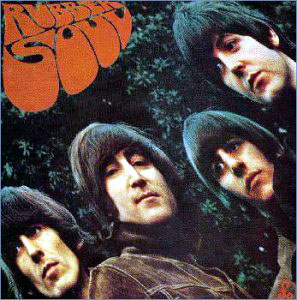

「ノルウェイの森」はビートルズ6作目のアルバム「ラバー・ソウル」の収録曲で日本では1966年に発売されています。

シングルカットされたのは「ノー・ホエアマン/消えた恋」で、またラジオからよく流れていたのは「ミッシェル」や「ガール」で、当時「ノルウェイの森」が話題になった記憶はありません。

むしろ村上春樹のベストセラー小説で再認識されたという印象が強い。

歌詞の内容は、

〈彼女をナンパして家に行き、ワインでしたたか酔って眠り、目が覚めたら彼女がいなかった。だからノルウェイ製のウッドでできたその部屋に火をつけてやった〉

というまるで放火魔じゃないかと突っ込みたくなるような、なんとも物騒な話。

森なんかどこにもでてこない。なんでも、レコード発売当時、担当者がNorwegian Wood(ノルウェイ製の木材)を「ノルウェイの森」と誤訳したのだとか。

ならば、もしこの「ラバー・ソウル」の1曲を「ノルウェイ製の家具」とかなんとかタイトリングしていたら、はたして村上春樹の「ノルウェイの森」が誕生したかどうか。

ほかの題名で出版されたとしても、かくほどベストセラーになりえたかどうか。

まぁ、そんなことはどうでも。

「ラバー・ソウル」は小説「ノルウェイの森」の7年前、デビュー2作目の「1973年のピンボール」にも出てきます。

それはまず、話半ばで主人公の「僕」と同棲していた双子の姉妹の3人でコーヒーを飲みながらLP「ラバー・ソウル」の両面を聴くという幸せな時間があり、またラストでも、姉妹が部屋を出て行ったあと、主人公がひとり、やはりコーヒーを飲みながら「ラバー・ソウル」聴くという透明な日曜日が描かれています。

まあ、1980年に書いた「1973年のピンボール」は7年後の「ノルウェイの森」の予告篇ということも。「ノルウェイの森」で主人公の恋人となる直子についても、短いエピソードででてくるし、彼女が死ぬことも予告されていますしね。

つまり「ノルウェイの森」は「1973年のピンボール」(「風の歌を聴け」も)の後編、いや年代的には、前篇になるわけです。

話を音楽に戻して、小説「ノルウェイの森」のなかで、楽曲「ノルウェイの森」は、冒頭シーン以外であと2度流れてきます。これはビートルズではなく、恋人が入院していた療養所で、ルームメイトだった中年女性のギターの弾き語りで。

もうひとつ付け加えれば、この「ノルウェイの森」は恋人が好きだった歌で、主人公が好きだったわけではありません。そういえば、「1973年のピンボール」でもLP「ラバー・ソウル」は主人公が買ったものではなく、双子の姉妹が買ったものでした。

とりわけラスト間際、恋人が死んだあと主人公と中年女性がふたりだけの弔いをするというシーン。その中年女性がビートルズを中心に50曲ものギター演奏をするのが子供っぽくっておもしろい。もちろんそのなかに「ノルウェイの森」も。

そのあとふたりは予想どおりベッドインするのですが、このあたりも70年代のヒッピー思考を象徴しているようで、ファンに支持される一因なのだろうと思います。

しかし、「ノルウェイの森」というタイトルはみごとですね。

その響きはとても詩的で、ラブストーリーにはもってこい。ビートルズというメジャーバンドのなかでも比較的マイナーな楽曲を選ぶあたりが村上春樹です。

これが「イエスタデイ」とか「レット・イット・ビー」では小説の題名として手垢がつきすぎていて、全然シャープではありませんからね。

では、「ラバー・ソウル」のなかから、この本に出てきたビートルズナンバーを3曲。

まずは「ノルウェイの森」。

ワンナイトラヴに失敗した男の話と、村上春樹の乾いたラヴストーリーは非なるようでどこかで通底しているような気もします。

そして「ノーホエア・マン」

邦題は「ひとりぼっちのあいつ」。直訳では「行き場のない男」とか「居場所のない男」などと。アイデンティティをつかみきれない若者には共振できる詞かもしれません。作詞・作曲のジョン・レノンの若き日の己が姿だという説も。

さいごは「ミッシェル」

音階が下降していくイントロ・間奏が印象的でフランス語がでてくるめずらいい曲。シングルカットはされなかったけれど、マイナーな曲調もウケてヒットチャートの上位に入っていました。また日本ではスパイダースがカバーしていました。

ところで小説の主人公にはもうひとり恋人がいます。

大学のクラスメートで、本屋の娘。

ストーリーの中で彼女もまた、主人公の前で弾き語りを披露します。

なんでも彼女は高校時代フォークグループに入っていたようで、当時(60年代後半)のモダンフォークをいくつかうたっています。

というわけで次回は小説「ノルウェイの森」に出てきたフォークソングを中心に聴いてみようと思っています。こうでも予告しておかないと起動しないものですから。

アメリカの心の歌①三つの歌 [books]

今日、知り合いと神保町で会いました。

共栄堂でカレーを食べた後、ミロンガで珈琲を。

ほぼ月に一度、同じことをもう二十年以上繰り返しています。

わたしは今はまったく週刊誌を読みませんが、彼は毎週何冊か読んでいるようで、会うたびに新鮮な話題を紹介してくれます。おかげですっかり読んだ気になったりして。

ただ、去年でしたか秋元康が週刊誌のネタになったとき、「AKBってなんだい?」と逆に聞かれ驚いたことがあります。

いまどきAKBをしらない人間がいるなんて。

しかし、よくよく考えてみれば、年齢はわたしより少し上で、当然還暦は過ぎているのですから、そんなものに興味がなくたってちっとも不思議ではない。

反対に60歳過ぎて、アイドルに関心があるほうが変なのかも。

わたし、関心があるというほどではありませんが、何人か名前は知ってます。恥ずかしいのでいいませんが。

まあ、そんな芸能ネタには無知な知人なのですが、今日は安部首相のメディア戦略やかつての少年Aの新刊本について、どちらも批判的な話をしておりました。前者は同感。

ひとしきり話し終えると、バッグの中から一冊の本をとりだして、

「いま、これを読み直してんだ」

と。

ずいぶん古そうな本で表紙をみると「アウシュヴィッツへの旅 長田弘」と読めました。

「なんでまた?」

とわたしが問うと、

「だって、こないだ死んだじゃない長田弘」

……えっ? しりませんでした。

AKBの総選挙とやらで、サシハラがナンバーワンになったことは知っていても、長田弘さんが亡くなったことをしらなかったとは。

いかに社会への目配りが鈍くなってしまったことか。これは歳のせいじゃないな。

ごぞんじの方もいると思いますが、長田さんは詩人です。

残念ながらわたしは詩心がないので、長田さんの詩を読んだことがありません。

でもロングセラーとなっているエッセイの「ねこに未来はない」は以前読みました。、かつて猫好きだったわたしが「また飼ってみようかな」と思ってしまうほど、いかにも詩人らしい楽しい本でした。

正直いいますと長田さんの著書で読んだの2冊だけ。

もう1冊は20年余り昔に読んだ「アメリカの心の歌」。

この本を読んだがために、同じ作家の「ねこに未来はない」を読んでみようと思ったのでした。

この拙ブロで〝本に出てくるミュージック〟をやってみようかな、と思いついたのも実はこの「アメリカの心の歌」からの発想でした。

1990年代前半に書かれたこの本は1970年代以後のアメリカンポップス&カントリーのシンガーとそのうたわれた風景を描いたもので、当時のアメリカの音楽シーンを覗けるだけではなく、長田弘という詩人のアメリカンミュージックへの傾倒ぶりが感じられて、読んでいてとても楽しくなった1冊でした。

まあ、長田さんの死をしらずに片岡義男さんの「歌謡曲が聴こえる」をやっていたのですから間の抜けた話です。

しかし、今日しってしまった以上、〝予告編〟のようなかたちになりますが、「アメリカの心の歌」からミュージックを聴いてみたいという思いに。

初回は長田さんが、アメリカンミュージックの虜になったという3曲を。

・「ハード・タイムズ」ボブ・ディラン

ボブ・ディランが主役ではなくて「ハード・タイムズ」がメイン。

というより、アメリカ音楽の父、スティーブン・フォスターの影響を長田さんは語っています。わたしも、カントリーのとっかかりはフォスターでした。

「ハード・タイムズ」はフォスターの数ある歌の中でも、とりわけポップスあるいはカントリーとしていまもうたわれている歌。この歌を聴くと高田渡の「生活の柄」を思い出します。

・「アメリカ・ザ・ビューティフル」ウィリー・ネルソンほか

これは20世紀初頭、大学教授のキャサリン・ベイツによって書かれた詩に、サミュエル・ウォードが曲をつけたもので、アメリカの第二の国家ともいわれています。当然、アメリカ讃歌で愛国歌で、団結しなくてはならない時には不可欠な歌でしょうが、場合によっては束ねられてしまうようで、とても鼻持ちならない歌にもなります。

個人的には「ゴッド・ブレス・アメリカ」よりは好きですが。

・「アメージング・グレイス」ジュディ・コリンズ

もう説明の必要がないほど日本でも多くの人に知られている歌。

しかし無条件に名歌ともいえない。たとえば、KKKも集会などでの愛唱歌としていましたし。歌に罪はないということでいえば、ヒーリング・ソングとして泣けるうたではあります。ほんとに多くのシンガーがうたっていますが、アメリカでポップスとして再評価のきっかけとなった女性シンガーでどうぞ。

この次はまた村上春樹に戻りますが、長田さんの「アメリカの心の歌」はいずれ近いうちに。

尊敬する兄貴を〝孤独死〟させてしまった愚かな弟のような心持ちになってしまい、仕事をほっぽらかして思わずブログをアップさせてしまいました。

●風の歌を聴け/アメリカンポップス [books]

小説のなかに音楽の話が出てくると、その小説の良し悪しとは別に親しみが湧くものです。それが、知っている音楽、さらにいえば好きな歌や曲だったらなおさら。

ただ、小説、とりわけ純文学的な作品では、ポップスや流行歌の歌手名はもちろん、曲名すらほとんど具体的には書きませんね。

わたしの知る範囲(たいしたことない)では、ポップスやジャズなど洋楽はいくらかありますが、歌謡曲はまずない。Jポップはどうなんでしょう。なにしろ、最近の小説はまるで読んでいませんので。

ではそんな数少ない小説から。

村上春樹の「風の歌を聴け」です。いかにもタイトルがそんな感じで。

村上春樹は年齢でいいますと、わたしより少し兄貴になりますが、ほぼ同世代。

毎年話題になる作家ですが、彼の音楽好きはつとに有名。

主にクラシック、ジャズ、ポップス&ロックですが。

とりわけジャズはジャズ喫茶で働き、大学を出てからは自らジャズ喫茶のオーナーになったほどのめり込んでいたようです。

「風の歌を聴け」は彼のデビュー作ですが、ほぼリアルタイムでわたしも読みました。

いちばんはじめに読んだのが2作目の「1973年のピンボール」。これはタイトルに惹かれて読んだのでした。

とにかく「翻訳臭」のする小説というのが第一印象でしたが、登場人物のドライな人間関係が新鮮でしたし、幻のピンボールマシーンを探すというミステリアスなエピソードが面白かった。

そして、ジャズ、クラシック、ポップスがまるでストーリー全編のBGMのように〝流れていた〟ことが読み応えのひとつでした。

そんな「1973年のピンボール」の読後感がよかったので、ひとつ戻って「風の歌を聴け」を読んだというわけです。

その「風の歌を聴け」は、1970年の一瞬の夏を描いたラブストーリーで、相変わらずの「翻訳臭」はあるものの、ドライな日常、ドライなセックスがまさに風のようでさらに心地よく、登場人物がやたら「うんざり」するのにはウンザリしましたが、ラブストーリーとしては「1973年のピンボール」よりも読後感がよかった。

そしてもちろん音楽も。

ラジオから、ジュークボックスから、家のレコードプレイヤーから村上春樹お気に入りのミュージックが絶え間なく流れ続けます。

もちろん、それはジャズであり、ポップスでありクラシックなのですが。

では、あまた聴こえてきた風の歌のなかから、共振したオールデイズをいくつか。

小説の中の好きなエピドードのひとつが、ラジオDJとのやりとり。

まるで映画「アメリカン・グラフィティ」のワンシーンのような。

映画では主人公がDJのウルフマン・ジャックに、一目ぼれした白のサンダーバードのブロンドへの伝言を頼むというストーリーですが、「風の歌を聴け」では、DJから主人公に電話がきて、「君にリクエスト曲をプレゼントした女の子が……」と伝えるという話。

それは高校時代の同級生で、彼は彼女からLPレコードを貸りたまま紛失してしまったということを思い出します。

彼女からのリクエスト曲というのはそのLP(「サマー・デイズ」)のなかの一曲、

「カリフォルニア・ガールズ」ビーチ・ボーイズ

そのあと主人公は同じレコードを買って彼女に返すべく、探すのだけれど、なかなか所在がわからない。当時の高校やクラスメートに問い合わせたり、やっと見つけた彼女の下宿先にも電話するのだけれど結局わからないまま。

で、結局彼はひとり部屋でそのビーチボーイズのLPを聴くっていうのがいいですね。

ちなみに「カリフォルニア・ガールズ」は小説のラスト間際、9年後の〝後日談〟にも出てきます。

主人公はいまでも夏になるとビールを飲みながら「カリフォルニア・ガールズ」の入ったLPに針を落とし、カリフォルニアのことを考えるのだと。

せっかくのビーチ・ボーイズなのでオマケをひとつ。

ここはロケンロールを。

「ファン・ファン・ファン」も捨てがたいですが、チャック爺さんの名曲「サーフィンUSA」を。

2曲目も、ラジオのDJが紹介するリクエストナンバー。

「フール・ストップ・ザ・レイン」クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル

「誰が雨を止めるのか」。一部ファンのあいだでは、雨がナパーム弾のことであり、ベトナム戦争に対する反戦歌だという話もありましたが、たしかCCR自身がそのことを否定したということだったような。

また「風の歌を聴け」が初めて雑誌に掲載された時は「フール・ストップ・ザ・レイン」ではなく、ストーンズの「ブラウン・シュガー」だったとか。

どうして変えたのだろう。まさか薬物のイメージがマズイということでもないだろうが。

しかし勝手なイメージですが、村上春樹とストーンズはシックリこないので正解だったかも。

とにかくヒット曲「雨を見たかい」もいいけど、こちらの「雨の唄」も耳に残るCCRの名曲です。

日本でもシングル盤として発売されました。

ついでですから、CCRもオマケの1曲をやはりロケンロールで。「フール・ストップ・ザ・レイン」のA面だった「トラヴェリン・バンド」を。

最後はエルヴィス・プレスリーを。

エルヴィスの曲は「風の歌を聴け」の中に2曲出てきます。どちらも好きな曲で、以前もリアルタイムで聴いたエルヴィスの曲ということで紹介しましたが、だいぶ前のことなので、2曲とも聴いてみようと思います。

まずは主人公の「僕」がはじめてのデートのことを回想するシーンで。

それはエルヴィスの映画を観にいった思い出で、その主題歌の訳詞が一部紹介されている。

例によって曲名や映画の題名はあえて記されていない(これが村上龍じゃなくて村上流)。

でも、その訳詞から曲は「心の届かぬラブレター」で映画は「ガール!ガール!ガール!」であることは、エルヴィスのファンならすぐにわかります。

もう1曲はやはりラジオのヒットパレードでリクエストされたという曲で、これも日本ではそこそこヒットした「グッド・ラック・チャーム」。

どんな霊験あらたかな(われながら古い)お守りよりも君こそが幸福の女神だ、というラブソング。日本でもザ・ピーナッツをはじめカヴァーされていました。

このブログを書くためにこの「風の歌を聴け」を再読して、当時は気づかなかったことやかつては受けなかった印象がいくつかありました。まあ、時を経た歳をとったということなのでしょう。

ただ、あらたなる親近感や違和感を含めて、昔よりは村上春樹という作家を自分なりに理解できたような気がして、読み直してよかったと思っています。慣れなんでしょうが「翻訳臭」もさほど気にならなくなりましたしね。

実は、村上春樹はあと1冊というか、1作品を読んだことがあるので、次回はその本と、そのストーリーの隙間に流れていた音楽を聴いてみたいと思います。なるべく早い機会にね。

●歌謡曲が聴こえる⑥番外・純情篇 [books]

片岡義男の「歌謡曲が聴こえる」もそろそろ終わりにせねばなりません。

まだまだ魅力的な素材はあります。

ベンチャーズがエレキブームを煽ったその10年以上前から、ステージでエレキギターでの弾き語りを看板とした田端義夫。

あのギターを胸高に抱いて、「オッス」といいながら♪なみのー せえのーせにいー

とうたいだす独特のスタイルでファンを魅了しましたっけ。

また、日本での活躍が少なかったため、認知度もいまひとつでしたが、女優としてもアカデミーの助演女優賞をとったナンシー梅木。

ナンシー梅木については、ずいぶん調べているようで(他もそうですが)読みごたえがありました。俳優でアカデミー賞を受賞した日本人は彼女以外いまだいません。

ほかでは最もページをさいたと思われる、美空ひばり、そして片岡義男がほかの本で「歌謡曲の頂点」と表現した、ムードコーラスの嚆矢、和田弘とマヒナスターズのことなど。

しかし、この本を読み終えてなにか物足りなさを感じたことも事実。

もちろん、この本は戦後およそ20年あまりの歌謡曲を総花的に綴ったものではありません。

昭和37年、大学生だった片岡義男が、フェリーボート船中の歌謡ショーで見たこまどり姉妹の「ソーラン渡り鳥」にヒントを得て、焼跡間もない時代に向かってタイムトラベルしていったわけで、そこで彼によって掬いあげられた名曲の数々は、あくまで作家のセンスによるものです。

ですから、その時代時代をうたった歌手ということであれば、藤山一郎を、島倉千代子を、近江俊郎を、そしてなにより三橋美智也をとりあげてもおかしくありません。

なんとなく片岡義男は〝古賀政男の系譜〟が好きではないのかという疑問も残りますが、それらは彼の耳に〝聴こえなかった歌謡曲〟なのだから仕方ありません。

それでもこの曲だけは触れてほしかったという歌がひとつあります。

それは、「リンゴの唄」に匹敵する、あるいはそれ以上にかつて国民に愛された戦後の歌謡曲で、服部良一が曲を書き、西條八十が詞を書いた「青い山脈」。

歌手は藤山一郎と奈良光枝のデュエット。これは戦前からの定番。

もうひとつ付け加えれば、これも戦前から主流だった映画とのコラボつまり主題歌として劇中でうたわれ、のちに巷で流行るというかたち。現在でも映画がテレビにかわっただけで、流行歌の販促としては欠かせない方法としていかされています。

昭和22年に石坂洋次郎が書いた「青い山脈」がいかにかつての日本人に愛されたかは、文庫本で版を重ねること100を越え、たび重なる映画化ということが物語っています。またその主題歌「青い山脈」がいかに国民の愛聴歌・愛唱歌になりえたかということを示す数字があります。

1980年 1位

2000年 40位

2007年 100位以下

これはテレビ局や文化庁が行ったいわゆる〝愛唱歌・愛聴歌〟アンケートにおける「青い山脈」のランキング。

歌に寿命があることは間違いありませんが、1949年に世に出た歌謡曲「青い山脈」が約30年を経た1980年でも国民的歌のナンバーワンとして存在していたことに驚かされます。それほど、その30年の時の流れがゆるやかだったということでしょう。

半世紀を経た2000年でも数十万か百万かは知らないが数多世に出た流行歌のうちの40位というのもスゴイこと。

しかし、その7年後には100位以内から消えており、おそらく100年経てば歌謡史には残っても一般的にはほとんど知らない・聴くことのない歌になってしまうでしょう。それが流行歌の寿命というものでしょうから。

とはいえ、そんな時代を大きく反映した歌について、片岡義男が「歌謡曲が聴こえる」のなかでなぜ、ひとこともふれなかったのか。

その真意はわかりませんが、彼の別の著書『「彼女の演じた役」原節子の戦後主演作を見て考える』の中で1949年に作られた「青い山脈」についても書いてあり、主題歌「青い山脈」についても、わずかですがふれています。

それによると「青い山脈」について「文句なしに傑作だ。」「ひとつの時代を背景にして……国民的なヒットソングとなった」と絶賛しています。

そして三番の「雨に濡れてる焼けあとの」という歌詞をとりあげ、「『青い山脈』という歌がどの時代のどうような人たちのものであるのか、誰の目にも明らかなように、宣言してある」と書いています。

そして最後に、この「青い山脈」を「国民的なヒットにするほど、人々は純情だった」と結んでいます。

「純情だった」ということは、もはや純情ではないということでしょう。

片岡義男のやはり音楽に関する著書「音楽を聴く」はジャズやポップスの洋楽を主体とした本ですが、3部構成のさいごに歌謡曲がとりあげられていて、その見出しが「戦後の日本人はいろんなものを捨てた 歌謡曲とともに、純情も捨てた」。

純情とともに捨てられたのは歌謡曲ばかりではなかったでしょうし、日本および日本人が発展・進化していくためには、それこそ「古い上着よさようなら」とばかり、とっかえひっかえ〝おニュー〟に袖をとおしていかねばならなかったのです。

昭和30年代なかば、ジャーナリスト・大宅壮一が言い、流行語となった「一億総白痴化」という言葉が思い出されます。

これは当時急激かつ爆発的に〝国民の友〟となったテレビ文化を揶揄したものですが、いまとなって考えれば、「一億総白痴化」ではなく、「一億総博士化」ではなかったのかと。

つまり、テレビから流れだす様々な情報は、たんにわれわれの知識欲を満たしただけではなく、実生活にとって便利なものとしても役立てられていきました。たとえそれが生活のパターン化であっても、それらの〝知識〟をもたないということは、〝無知〟とされたのです。われわれはテレビによって実体の伴わない〝にわか博士〟に仕立てられていったのです。

「一億総博士化」は現代において、さらにパソコンあるいはケータイ・スマホによってさらに進行しています。

片岡義男のいう捨てられた「純情」とは「白痴」あるいは「無知」と限りなくイコールだったのではないでしょうか。つまりわれわれはその純情と引き換えに多くの知識を、快適な生活を得たということなのでしょう。

片岡義男には「彼女の演じた役」のほかに、もうひとつ映画女優をとりあげた本があります。それが「吉永小百合の映画」という実にストレートなタイトルの一冊。

それならば1963年に浜田光夫と共演した「青い山脈」についても書かれているのではないか、と思いましたが、「青い山脈」についてはひと言もふれていません。

それもそのはずこの「吉永小百合の映画」という本、1959年の銀幕デビュー作「朝を呼ぶ口笛」から、女優開花した1962年の「キューポラのある町」までを取りあげたもので、63年の「青い山脈」は〝寸どめ〟されているのです。残念。わたしにとって「青い山脈」は原節子―杉葉子ではなく、芦川いづみ―吉永小百合なのですから。

それでは、昭和20年代前半の純情歌謡曲3連打を。

「東京の屋根の下」灰田勝彦

「青い山脈」が出る前の年、昭和23年につくられた歌。作曲も服部良一。どちらかといえばこちらのほうが服部メロディーといえます。この翌年やはり服部―佐伯コンビで「銀座カンカン娘」がヒット。

「なんにもなくてもよい」という歌詞がいかにも純情です。

昭和のあいだは「君さえいれば」とか「あなたひとすじ」なんて歌詞がまかりとおっていましたが、いまとなってはそんな無知な言葉は流行らない。

「さくら貝のうた」辻輝子

作曲の八洲秀章はほかに「あざみの歌」、「山のけむり」などで知られる抒情作曲家。歌詞は八洲の初恋の相手を喪うという実際にあった純情物語をベースに友人の土屋花情が詞を書いたもの。

もともと戦前につくられたものですが、「青い山脈」と同じ昭和24年にNHKの「ラジオ歌謡」として小川静江によってうたわれました。レコード歌手となった辻輝子は声楽畑のひとで、のちにこの歌のプロデューサー的役割をはたしたといわれる山田耕筰と結婚しています。

「水色のワルツ」二葉あき子

「青い山脈」の翌年、昭和25年に発表されヒットした歌。

作曲は歌謡曲嫌いの高木東六。作詞は戦前なら「別れのブルース」、戦後は「愛のスイング」、「東京キッド」、「さよならルンバ」、「懐かしのブルース」など、ヒットメーカーとなった藤浦洸。30年代はNHKの「私の秘密」などのクイズ番組に出るなど一般的な知名度も高かった作詞家でもあります。

二葉あき子は戦前戦後を通じての人気歌手。そういえば戦前のヒット曲で「純情の丘」がありました。

歌に寿命はありますが、延命策はカヴァーされること。

「青い山脈」も多くの歌手がカヴァーしています。

●歌謡曲が聴こえる⑤再会 [books]

前回のフランク永井の歌でカラオケでいまだにうたわれている歌ナンバーワンといえば「東京ナイトクラブ」でしょう。多分。

「東京ナイトクラブ」はごぞんじのとおりデュエット曲で、その相手は松尾和子。

フランク永井についてふれたので、同じビクター所属で同じ元ジャズシンガーの松尾和子にも。

まぁ、片岡義男の著書「歌謡曲が聴こえる」ではフランク永井に続いて松尾和子についても書かれていますので、引き続きということなのですが。

とにかく松尾和子もまた戦後の歌謡曲を語るうえで欠かせない歌手であることは、間違いありません。

「歌謡曲が聴こえる」の中でもフランク永井の「煙草」のようなヴァースで、松尾和子の話がはじまります。

それは著者・片岡義男が「ジャズと生きる」という本を読んだことが発端。

「ジャズと生きる」はわたしも以前読んだことがありますが、世界的ジャズピアニストであり作・編曲家でありバンドマスターでもある穐吉敏子の自伝。

日本ではじめてアメリカでのレコードデビューしたピアニストであり、かのバークリー音楽院で学んだはじめての日本人でもある。

「ジャズに生きる」は今年80歳を優にこえている彼女が60代のときに書いた自伝で、20代で単身アメリカに渡り、ジャズを極めようとする女性のある意味〝奮闘記〟ですが、彼女のアイドル、マイルス・デイヴィスをはじめ、バド・パウエル、オスカー・ピーターソン、ジョン・ルイスらトップジャズメンとのドラマチックな交流、またプロのジャズピアニストであるにもかかわらず、想像以上の経済的な困窮、さらには実感的人種差別、あるいは日本人ジャズメンとのギクシャクした関係など、とても読み応えがあり、かつ彼女の人となりが感じられるとても正直な自伝という感想を抱きました。

この本を読んだ後、片岡義男は穐吉敏子のレコードを現代から過去へと遡って聴くということを試みます。こまどり姉妹からはじまった歌謡曲もそうですが、その執拗なまでの探究心には感服します。

そして穐吉敏子のレコードで最後に聴いたのが1963年に発売された「魅惑のジャズ」という1枚。

それは「恋人よ我に帰れ」、「ラ・メール」、「枯葉」などのスタンダードからなるアルバムなのですが、1曲だけ聴き覚えのある歌謡曲が含まれているころに気づきます。それが吉田正のつくった「再会」。

片岡義男は、その〝異曲〟が気になり、それならばオリジナルである松尾和子の「再会」を聴いてみようと思い立つのです。

そして中古レコード店で松尾和子のアルバムを買い求め、針をおとしたとき、1960年代が甦ったといいます。

当時の東京の喫茶店やバーでは、松尾和子のLPが〝必需品〟だったことを思い出すのです。

残念ながら遅れてきた〝歌謡曲ファン〟だったわたしは、喫茶店やバーで松尾和子の歌を聴いたことはありませんが、そうした〝近過去〟の光景は容易に想像できます。

とくにバーに流れる歌謡曲としてフランク永井ともども松尾和子のレコードはもってこいだったのではないでしょうか。

余計なことをつけ足せば、60年代も後半になると、「女の意地」、「赤坂の夜は更けて」、「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」など鈴木道明のメロディーがナイトライフの〝アクセサリー〟として加えられていきます。

片岡義男はフランク永井同様、松尾和子も高く評価しています。

だからこそ著書でとりあげたのでしょうが、抑制のきいた歌唱には品がある、と記しています。

それでは、フランク永井と似たような不幸せな最後だった松尾和子の3曲を。

まずは、とっかかりとなった「再会」。

松尾和子もビクター所属で、この「再会」も作詞・作曲は佐伯孝夫・吉田正の黄金コンビ。

スローなワルツの吉田メロディーは哀愁たっぷりだし、松尾和子の歌唱は片岡義男がいうように、抑制がきいていて見事に〝待つ女〟を演じています。

そしてなによりも佐伯孝夫の歌詞がすばらしい。

「海より深い恋心」とか「鴎にもわかりはしない」とか「再び会える日 指折り数える ああ 指先に夕陽が沈む」など、ドラマチックなストーリーのなかに、当時としてはとてもインパクトの強いフレーズがちりばめられています。

片岡義男が聴いた松尾和子のベストアルバムの1曲目がその「再会」で、最後が「誰よりも君を愛す」だったとか。そして著者はこの「誰よりも君を愛す」が松尾和子の最高傑作だとしています。

なので2曲目はこの歌を。

これまた吉田正お得意の和製ブルースで、松尾和子は独特の〝ため息ヴォイス〟で歌のテーマを十二分に表現しています。

作詞は「月光仮面」の作者で近年亡くなった川内康範。

歌謡曲の作詞としては、ほかに「恍惚のブルース」「骨まで愛して」「伊勢佐木町ブルース」「花と蝶」「おふくろさん」などが。

歌は和田弘とマヒナスターズが女性ヴォーカルをフューチャするという、その後定着していく〝マヒナスタイル〟となっていて、「黒い花びら」に続く第二回の日本レコード大賞に選ばれています。

「再会」と「誰よりも君を愛す」は松尾和子のベストソングの双璧として妥当でしょう。では最後の、3番目の曲目は。

「お座敷小唄」や「銀座ブルース」もいい。どちらも「誰よりも……」同様マヒナとユニットを組んだ曲。

フランク永井とのデュオ、「東京ナイトクラブ」や「国道18号線」も捨てがたい。

カヴァーでも聞き入ってしまう曲がいくつもあります。

片岡義男が著書の中で頁をさいて書いていた「熱海ブルース」。オリジナルは昭和14年に由利あけみがうたっています。

ほかにも鈴木道明の「女の意地」、いずみたくの「ベッドで煙草を吸わないで」、平岡精二の「爪」なんかも。

そうした、歌もいいのですが、やっぱり最後は松尾和子の歌謡曲の原点ともいえるデビュー曲「グッド・ナイト」を。

やはり佐伯―吉田コンビの作品

「誰よりも君を愛す」と同じ和製ブルース調ですが、歌詞は佐伯孝夫にしては単調。

それでも

♪グッナイ グッナイ スイーハー グッナイ はあたらしかったし、

♪忘れられなくなっちゃった も印象的なフレーズでした。

片岡義男は「誰よりも君を愛す」がベストと書いていますが、わたしにとっての松尾和子はやっぱり「再会」。

その「再会」は高校時代のガールフレンドが教えてくれた歌で、ポップな感じの彼女と暗い歌との落差に意外な印象を受けたことを思い出します。

また、昔、ある用事で作詞をした佐伯孝夫の夫人と同席したことがありまして、そのときすでに佐伯孝夫は亡くなっていましたが、夫人が思い出話のなかで「再会」がいちばん好きだ、というようなことを話してくれたことも記憶の片隅にのこっています。

たぶん、「再会」は男性より女性のほうが好む歌なのかもしれません。

●歌謡曲が聴こえる④有楽町で逢いましょう [books]

フランク永井が亡くなってから、もう10年余りが経ちます。

彼もまたオールド歌謡曲ファンにとっては忘れられないシンガーでしょう。

片岡義男の著書「歌謡曲が聴こえる」にもフランク永井について、10数頁にわたって書かれています。

それは、平成27年の日本において、絶滅が危惧されている煙草の話がヴァースになって、レコードジャケットのフランク永井は煙草を手にしていたというプロローグに入っていくというかたちで。

そして片岡義男がまずとりあげた曲が、国産初のフィルター付き煙草・ホープが発売された昭和32年と同じ年に世に出た、と著書のなかで書かれている「有楽町で逢いましょう」。

著者はフランク永井の最初にして最大のヒット曲かもしれないとも書いています。異議なし。

ではフランク永井の3曲を。

まずは片岡義男がはじめにあげた「有楽町で逢いましょう」。

この歌のできたいいきさつは知る人ぞ知るで、「歌謡曲が聴こえる」にもその一部が書かれているし、ウィキペディアにも載っているので割愛。

有楽町という銀座の入り口は、もともと東京では大都会の代名詞のひとつでしたが、この歌が流行ったことで、それこそ東京へなぞ行ったことのない地方の人びともその存在を知ることになりました。

個人的にも印象に残る曲で、小学校へあがったばかりのわたしが、「なんで同じ歌ばかりが聴こえてくるんだろう」と最初におもったのがこの「有楽町で逢いましょう」。それほどラジオや、出はじめのテレビから流れていた歌謡曲だったのでしょう。

作詞は佐伯孝夫、作曲は吉田正。ともにビクターレコードの専属で、当然フランク永井もビクター専属の歌手。当時はそういう時代でした。

曲調はいわゆる和製ブルースで、ビル、、ティールーム、ホーム、デパート、シネマ、ロードショーとカタカナ言葉を駆使した詞は〝憧れの都会〟をイメージさせましたし、なによりも「あなたとわたしの合言葉 有楽町で逢いましょう」という詞が新しいラブソングとして歌謡曲ファンの気持ちに強く浸透しました。

それまで主流だった戦前から戦後にかけての、古賀政男や西條八十に代表される歌謡曲とは一線を画す新しい歌謡曲が誕生したのです。

そうした歌謡曲は都会調歌謡曲、さらにはムード歌謡と呼ばれました。

流行歌は時代によってつくられ、また変えられていくものですが、昭和32年、敗戦・焼跡から復興した日本と日本人によってつくられた曲だともいえます。

片岡義男は「歌謡曲が聴こえる」の中で、「有楽町で逢いましょう」以外に好きな曲として、「夜霧の第二国道」、「羽田発7時50分」、「霧子のタンゴ」、「東京しぐれ」、「大阪ぐらし」、「こいさんのラブコール」をあげています。

その中から2曲目は「こいさんのラブコール」を。

「有楽町で逢いましょう」の翌年、昭和33年にリリースされた曲。

これも和製ブルースですが、作曲はビクターの大野正夫。フランク永井では「大阪ぐらし」もそうですし、ほかでは吉永小百合にもいくつか楽曲を提供しています。かの「奈良の春日野」もそう。

詞は石浜恒夫。芥川賞候補にもなった作家で、「大阪ぐらし」も石浜の作品。ほかでは三浦洸一の「流転」、アイ・ジョージの「硝子のジョニー」などを書いています。

個人的にはなんとも大阪弁が新鮮でした。その後すぐテレビで放映された「番頭はんと丁稚どん」と重なって強く印象に残っています。

最後の1曲はわたしのフェヴァリットソングを。

二村定一のカヴァー「君恋し」、幻のステーションをうたった「西銀座駅前」、ラテンブームにのってつくられた「東京カチート」、作詞家・宮川哲夫の傑作「公園の手品師」など好きな歌はいくつもありますが、思い出がはりついた一曲は「好き好き好き」。

やはり佐伯―吉田コンビの曲で、当時としてはかなり強烈なタイトルでした。

当時小学校の低学年だったわたしでしたが、放課後は〝赤土〟と呼ばれた広場での野球が最上の遊び。毎日、上は中学生から下はわたしのような小学生までが入り混じっての激闘が繰り広げられていました。不思議な時代でした。

ある春の日、そんな〝球友〟のひとりである中学3年生の兄貴が自転車でやって来て、うしろの荷台に乗れといいます。映画に連れて行ってくれるというのです。ふだんからやさしくしてくれる兄貴なので、返事代わりに荷台に飛び乗りました。

二人乗りで風を切っているなか、聴こえてきたのはハンドルを握る兄貴の鼻歌。

♪好き 好き好き 霧の都 東京

ひとしきり歌うと、兄貴は前を向いたまま誰にいうともなく楽しそうに話をしはじめます。耳をそばだてると、なんでもどこそこへ就職が決まったとか、さらに定時制高校の試験にも受かったとか。

そのときのわたしには、それがそんなにうれしいことなのか実感することはできませんでしたが、年を経るとともにあの兄貴のうかれた声を理解できるようになりました。

それとともに兄貴が〝教えてくれた〟「好き好き好き」がその幸せな記憶とセットで聴こえてくるようになりました。

ほんとうに多くの歌謡曲ファンに生活の潤いを与えてくれたフランク永井ですが、決して幸福とはいえなかった晩年が返す返すも残念です。

彼の多くのヒット曲はいまだに多くの歌手によってカヴァーされますが、語り草になっているあのソフトでツヤのある低音で聴いたファーストインプレッションを超える「有楽町で逢いましょう」や「好き好き好き」をいまだ聴いたことがありません。

♪フランク永井は低音の魅力 神戸一郎も低音の魅力 水原弘も低音の魅力……

3人とももはやいませんが、彼らの歌謡曲はわたしの脳内蓄音機でいつだって再生することができます。

●歌謡曲が聴こえる③霧笛が俺を呼んでいる [books]

今日は雨も降っているし、気分がのらないので休日にしました。

そこでようやくブログを書くことにしました。では。

片岡義男は「歌謡曲が聴こえる」の中でトニーこと赤木圭一郎にふれている。

片岡義男とトニーはともに昭和14年(1936)生まれ。学年は早生まれの片岡が1級上だが、まさに同世代。

前々回でもふれましたが、片岡義男が歌謡曲に興味をもったのは大学4年生の昭和37年(1962)。

その2年前に赤木圭一郎の代表作ともいうべき日活映画「霧笛が俺を呼んでいる」が劇場公開されている。

つまり、片岡義男が映画主題歌も含めた歌謡曲には無関心だった頃に封切られた映画で、その当時の映画のポスターを見た彼は一緒にいた友達に軽口をとばした、というエピソードがその著書に書かれている。

それほど、歌謡曲さらには日本映画には関心がなかったということなのだろう。

ちなみに、片岡義男が歌謡曲を掘り下げていった年、赤木圭一郎は撮影所の事故で亡くなっている。21歳だった。

片岡義男が映画「霧笛が俺を呼んでいる」を観たのは40年後の2004年のことだという。ただ、同名の主題歌は蒐集していた歌本から知っていたようで、7インチのレコードを探したがみつからなかった、ということもその著書に書いてある。

ちなみに片岡義男がその著書でしばしば書いている「7インチ」のレコードとは、当時の言葉でいえばシングル盤のことで、LP盤に対して便宜的にEP盤と呼んでいた。

ただ実際のEP盤とはLP盤よりコンパクトで、シングル盤より多くの楽曲が録音されたレコードのことで、たしかにシングル盤と同じ直径7インチ(17センチ)で、4曲あまり録音されたレコードがあった。

余談はさておき、著書のなかで片岡義男は「霧笛が俺を呼んでいる」について、不条理なストーリーの映画はともかく主題歌は「いい歌だ」と書いている。

トニーのファンとしては片岡義男が同世代の役者・赤木圭一郎についてどういう印象を抱いているのか知りたいところだが、残念ながらそのことについてはふれていない。

赤木圭一郎について書かれた部分はわずか4頁足らずだが、そのなかで最も興味を惹いたのが、片岡義男がのちに中古レコード店で入手したという、赤木圭一郎のソノシートの話。

なんとそのレコードに録音されていた1曲がハンク・ウィリアムズの「ウェディング・ベルズ」というカントリーなのだと。

もちろんトニーのカントリーなど聴いたこともないし、そんなレコードがあることすら初耳。ただ片岡義男によれば、それはハンクの原曲をバックに自宅でトニーが簡易録音したものだという。それでもその失恋ソングを聴いてみたい。

おそらくまだ10代のトニーが、当時一部若者に人気だったカントリー&ウエスタンを聴いている姿を想像すると、本名の赤塚親弘という「若者」の姿がもう少し、はっきりと見えてくる。

では、赤木圭一郎の歌謡曲を3曲。

まずはじめは、片岡義男がとりあげた「霧笛が俺を呼んでいる」。

映画もそうですが、歌も赤木圭一郎のもっともポピュラーな作品。日活デビュー間もない吉永小百合が親友の妹役で出ている。

「霧笛」とはもともと文字どおり霧で視界不良になった海で、主に灯台から航海中の船に向けてその位置を知らせるために発する信号音のことなのだが、この映画の場合、出航の合図に発する音としてつかわれている。厳密にいえば「汽笛」なのでしょうが、映画や音楽は厳密を求めていないので、それはそれでいいのでしょう。余談ですが。

2曲目は、「流転」。

これは片岡義男がのちに聴いた赤木圭一郎のベスト盤CDの中に入っていなかった1曲で、前述したソノシートに入っていたということで著書に書かれている。

ちなみにこれは当時起きたリバイバルソングブームにのってレコーディングされた1曲だが、さほどヒットはしなかった。オリジナルは戦前の昭和12年に公開された股旅映画「流転」の主題歌。、当時の人気シンガー・上原敏が歌っている。

もちろん映画がトニー主演でリメイクされたということはなく(観てみたいが)、なぜこの歌を吹き込んだのかは不明。片岡義男は、トニーがこの歌の良さを理解できる最後の世代ではないかと書いている。いずれにせよ、トニーが好きだった歌という想像はできる。

原曲と比較してみるとわかるとおり、トニー盤はスローなブギウギにアレンジされ、彼の数少ないレコーディング曲のなかでも、異色であり出色な歌謡曲となっている。わたしはトニーや片岡義男よりひと回り下の世代だが、この歌の良さは理解できます。

最後の曲は、「歌謡曲が聴こえる」には書かれていませんが、わたしのフェヴァリットソング「トニーとジョー」を。

劇画的日活アクションのエッセンスを凝縮したというべき1曲。

拳銃無頼帖シリーズの4作目「明日なき男」の挿入歌。

歌は、トニーの「早撃ちの竜」と宍戸錠の「コルトの錠」の掛け合いになっている。

ちなみにトニーの役名はシリーズ2作目以外は「竜」だが、ジョーは1作目から「銀」、「五郎」、「謙」と変遷をとげ、ようやく最後に「錠」に落ち着いている。

当時は男のデュオもほとんどなかったし、まして主役と仇役の掛け合いというのもめずらしかった。

「霧笛が俺を呼んでいる」には吉永小百合も出ていましたが、いわゆる「相手役」は小百合さんではなく、芦川いづみ。

芦川いづみについて、片岡義男は「歌謡曲が聴こえる」の中で「ついで」として、彼女がナイトクラブで歌う場面と歌唱がレコード化されていないのでレアだというようなことを書いている。

残念ながらそのシーンは覚えていませんが(YOU-TUBEでみつけました。でもほんとうに彼女の歌唱なのだろうか、以前CDでなにかの歌を聴いたことがあったけど、「あまり……」という印象でした。これほど上手ならもっとたくさんレコーディングしてもよかったのに)、わざわざ最後に芦川いづみにふれるということは、片岡義男もあの映画で彼女の魅力にぞっこんだったのではないかと想像してしまいます。

であるならば、原節子、吉永小百合に続いてぜひ芦川いづみを丸ごと一冊書いていただきたい。女優三部作として。

●歌謡曲が聴こえる②青空 [books]

♪ 赤いリンゴに くちびるよせて

だまって見ていた 青い空

今日は素晴らしい青空でした。公園のさくらも三分四分。

街の様子は大きく変わっても、青い空は70年経っても変わらない。

でも、その果てしない青を見ていた70年前の日本人たちの気持ちは、平成の現代人よりははるかに幸福感に満ち溢れていたのではないでしょうか。

片岡義男の「歌謡曲が聴こえる」にも書かれていましたが、このサトウハチローの書いた「リンゴの唄」、実は戦争中に書かれていたということ。

モノトーンに塗り込められた戦時中に、かくも色彩鮮やかな歌詞をよく書けたものです。当然のごとく、国家の検閲により不許可となったようですが。

それが詩人の執念で、戦後日の目をみることになったのですが、まるで終戦を予測していたようなこの歌詞は、いっそう輝いて聴こえてきます。

今回注目したいのは「赤いリンゴ」ではなくだまって見ていた「青い空」のほう。

この歌に色は赤と青の2色しかでてきませんが、それなのに歌のイメージはとてもカラフルです。このふたつの色で戦争が終わった幸福感と、多くのものを失ったけれど明るく前向きに生きていこうという強い気持ちがうたわれています。

とりわけ「青い空」あるいは「青空」は、戦後の歌謡曲のなかで幸福感、充実感のキーワードとして多用されていきます。

ではその青空ソング3曲を。

●青春のパラダイス 岡晴夫

「リンゴの唄」と同じ敗戦まもない昭和21年に世に出た歌で、マイナー調ですが、その歌詞(空は青く)とともに戦後の幸福感や青春の躍動感が伝わってきます。

片岡義男の「歌謡曲が聴こえる」にもたびたび出てくるこの曲ですが、うたった岡晴夫は、戦前からの歌手。戦後になって大ブレークしました。「啼くな小鳩よ」とか「憧れのハワイ航路」……いつ聴いてもいいなぁ。

女性人気ということでいえば、この岡晴夫、近江俊郎、田端義夫が三大男性若手人気シンガーではなかったでしょうか。(まだ未生のくせに適当なこと言ってます)

作曲はバンドマスターだった福島正二、作詞はのちにビクターの専属となり、三浦洸一の「落葉しぐれ」や40年代になって青江三奈の「長崎ブルース」や「池袋の夜」を書いた吉川静夫。

そのほか昭和20年代前中半の“青空ソング”には「黒いパイプ」(二葉あき子、近江俊郎)、「かりそめの恋」(三條町子)、「ニコライの鐘」(藤山一郎)、「別れの磯千鳥」(近江俊郎)などがあります。それから8年後、ようやく戦後脱却の兆しが見えてきた昭和29年に発表された、対照的な印象の青空ソング2曲を。

●高原列車は行く 岡本敦郎

岡本敦郎のまるで教科書のような歌唱は、音大出身で音楽教師のキャリアありということならうなづけます。デビュー曲も唱歌としてもうたわれたNHKのラジオ歌謡「朝はどこから」。

25年にはその後、「うたごえ喫茶」でも人気レパートリーとなる「白い花の咲く頃」がヒット。

しかし、彼の最大のヒット曲はこの「高原列車は行く」。

この歌の空は「明るい青空」。

その下には緑の牧場があり、カラフルな花束がある。また、白樺林や山百合、さらには緑の谷間に、五色のみずうみまで登場する。黒や灰色は出てこない。

まさに若さと躍動感に満ちた青春讃歌。

この歌が巷に流れていたころ、わたしは生存しておりました。

しかし当時の流行歌はヒット曲になればなるほど“寿命”が長かった。2年3年は平気でラジオから聴こえていました。

わたしが聴いたのはおそらく昭和も30年を過ぎてからだと思います。

それも下品な替え歌で(結構気に入ってマイレパートリーにしておりました)。

昭和29年といえば、あとすこしで学者に「もはや戦後ではない」と言わしめた頃。

だからこそ、こんなディスカヴァージャパンのさきがけの様な歌が大ヒットしたのでしょうか。レジャーブームが到来するにはあと数年を要するわけですが、もはやその兆しがあらわれていました。

当時の旅行といえば、飛行機、マイカーは論外でほとんど汽車。

運よく旅人となった野郎どもは、その車窓の向こうに田園風景が広がると、無意識に「牧場の乙女」を探していたのではないでしょうか。そして、花束なんかを期待しちゃったのではないでしょうか。余計なことを言ってしまいました。

●東京ワルツ 千代田照子

最後の青空ソングにも花束がでてきます。

ただし、牧場の乙女が摘んで束ねた爽やかなものではなく、高価な花の数々をセロファンで包んだ商用。花の香りとともにちょっと欲望の香りもただよっていたりして。

それもなぜか道端に投げ捨てられ、さらに夜の雨に打ちひしがれているという理由ありの花束。

3曲目の「青空ソング」は「高原列車」とは趣の異なる、大人のムードの名曲。

「東京ワルツ」は何度もとりあげているので、重複をさけますが、全体には戦争がほぼ一昔前になってしまった時代の、東京のナイトライフがうたわれています。

ただ、夜とはいえこの歌もやはり、その色彩は鮮やか。

燃える夜空 ネオン 花束 七色の雨 キャバレーの虹の灯 青い靄 星空

という具合に。

そして「青空」は2番に出てきます。

場所は丸の内あたりのオフィス街。彼はサラリーマン、彼女BGでもちろん恋人同士。

そんなふたりが、昼休み、頬寄せあいながら事務所の窓から外の青空を眺め、今度の休日のことかなんかを話し合っているというシーン。

1番、3番のナイトライフに挟まれて映画の回想シーンのような2番がとても利いています。ちなみに2番の歌詞に出てくる「ビル」、「窓」、「広場」は当時の都会をあらわすキーワード。

最後にまたまた図々しくマイ・フェヴァリット「青空ソング」を。

ちょっとイレギュラーになりますが昭和15年、つまり戦前の歌を。

まだ戦火が激しくなる前で、こんな純情ソングがありました。

「森の小径」は「東京ワルツ」と同じ若いふたりの物語。

「東京ワルツ」ではいささかアプレ感もありまして、若いふたりは周囲にはばかることなく頬を寄せて青空を見ております。

一方「男女席を同じうせず」時代のふたりは、触れるか触れないかの肩を寄せるのが精いっぱい。彼女は涙ぐみうつむいているだけ。彼は胸苦しくなって青い空を仰いだ。という遠く懐かしい初恋ストーリー。ハワイアンが泣かせます。

●歌謡曲が聴こえる①リンゴの唄 [books]

久々に音楽関連の本を読みました。

昨年11月に出た「歌謡曲が聴こえる」という片岡義男の新書本で、2012年から月刊誌に連載したものの加筆訂正版だとか。

片岡義男は、愛読者ではないけれど、過去に何冊か読んだことはある。

片岡流解釈でビリー・ザ・キッドの半生を描いた「友よ、また逢おう」、長距離トラックの運転手など、いまだアメリカを彷徨っている男たちの短篇集「ロンサム・カウボーイ」、それに自伝的音楽論という印象のエッセー「音楽を聴く」など。

その「音楽を聴く」にも歌謡曲は章をもうけて書かれていましたが、今回の「歌謡曲が聴こえる」は、その歌謡曲限定版だなと思って購入したわけです。

実際に読んでみると、思ったとおり、片岡義男の自伝的歌謡曲論でした。

意外だったのは、彼が予想をうわまわるほど、タイトルどおり歌謡曲を聴いていたということ。それもわたしも好きな昭和20年代から30年代の豊潤な歌の数かずを。

年齢でいえばわたしよりひと回り上なのですが、テリトリーはほぼ重なります。

ただ、「歌謡曲が聴こえる」で書かれているように、彼の歌謡曲への傾注は20歳過ぎ、大学生の頃だというからいささか奥手。

それは、前著「音楽を聴く」を読めばわかるが、彼の守備範囲はジャズでありスタンダードなのだから当然といえば当然。

そのきっかけが、夏休みのフェリーの上でみたこまどり姉妹の「ソーラン渡り鳥」だったというのも興味深い。

若き片岡義男の凄いところは、それから歌謡曲の最新ヒット集のような簡易楽譜のついた歌本とEPレコードを買い始めること。それもバックナンバーを求めて過去へと遡っていくこと。

今風にいえば「ハマってしまった」ということなのでしょう。

最近とみに〝歌謡曲〟を聴きたい気分になっておりますので、片岡義男がこの本でとりあげた歌謡曲のいくつかを、その時代を反映したほかの歌謡曲、あるいは独断のマイフェヴァリット歌謡曲をまじえつつ紹介してみたいと思います。

まずは敗戦直後、昭和21年に発表され大ヒットし、いまだに終戦の解放感を象徴する歌だといわれている。並木路子の「リンゴの唄」。

片岡義男はこの歌がたんに明るいだけではなく、どこかもの悲しい旋律に注目し、「リンゴ」が戦争で死んでいった子供たちを象徴している、つまり子供たちを亡くした親たちが解放感のなかにも悲しみをたたえてうたったものというふうに書いています。

サトウハチローの歌詞は70年後の今からみれば特筆すべき言葉がちりばめられているわけではないけれど、当時のひとたちにとっては声を出して歌いたくなるような歌詞であり、また曲であったのでしょう。

見方をかえれば、そんな他愛のない歌すら口ずさめない暗黒の時代が何年も続いていたということ。

この曲の大ヒットの要因のひとつとして考えられるのは、モチーフが「りんご」だったこと。

当時、りんごといえばみかんと並んでの国民的果物。

国民のほとんどが目にし、口にすることのできた果物。それが歌によって擬人化されたことによって、敗戦ニッポンのアイドルと化したのではないでしょうか。

まあ、当時の食糧事情を考えると、誰もがそう簡単に口にできたとは思えませんが、食べられないのならば、せめて歌ででも……、とかね。

それだけ国民的フルーツですので、戦後「りんご」をうたった歌はいくつも作られました。

昭和27年には「リンゴ追分」(美空ひばり)や「リンゴの花は咲いたけど」(コロムビア・ローズ)もありました。

さらに昭和30年代に入ると「リンゴ=故郷」というイメージで、「望郷」という当時の時代的雰囲気を反映して、「りんご」の歌がいくつもつくられ、ヒットしました。

そんな中から2曲を。

まずは20年代後半から30年代にかけて一世を風靡した三橋美智也の歌。

代表曲は31年に大ヒットした♪都へつみだす 真赤なリンゴ という「リンゴ村から」ですが、ここでも何回かとりあげていますので、今回はその翌年に発売された「リンゴ花咲く故郷へ」を。

もう1曲はこれも昭和30年代前半の人気歌手・藤島恒夫が歌った「お月さん今晩は」。

こちらは望郷歌とは反対に、都(いまどき言わないよね)へ出て行った恋人に思いを寄せるという歌。当時はこういう歌もたくさんありました(「僕は泣いちっち」とかね)。

演歌でも、流行歌でもなく歌謡曲。まさしく歌謡曲でした。

最後にオマケで、わたしの好きな「りんご」の歌を。

昭和35年の作で、作曲は狛林正一、作詞は西沢爽。

好きな人はわかるかもしれませんが、小林旭のかの名曲「さすらい」のコンビによってつくられた純正歌謡曲です。

なんですかこのグルーヴは。歌謡曲っていいなぁ。